À l’éclipse du monde

Comment montrer l’invisible, décrire l’indicible face à la perte de l’équilibre de l’environnement? Peut-être en interrogeant la place de l’humain parmi les vivants, tous les vivants, en effaçant la hiérarchie. Et révéler ce qui échappe, ce qui persiste en marge du visible.

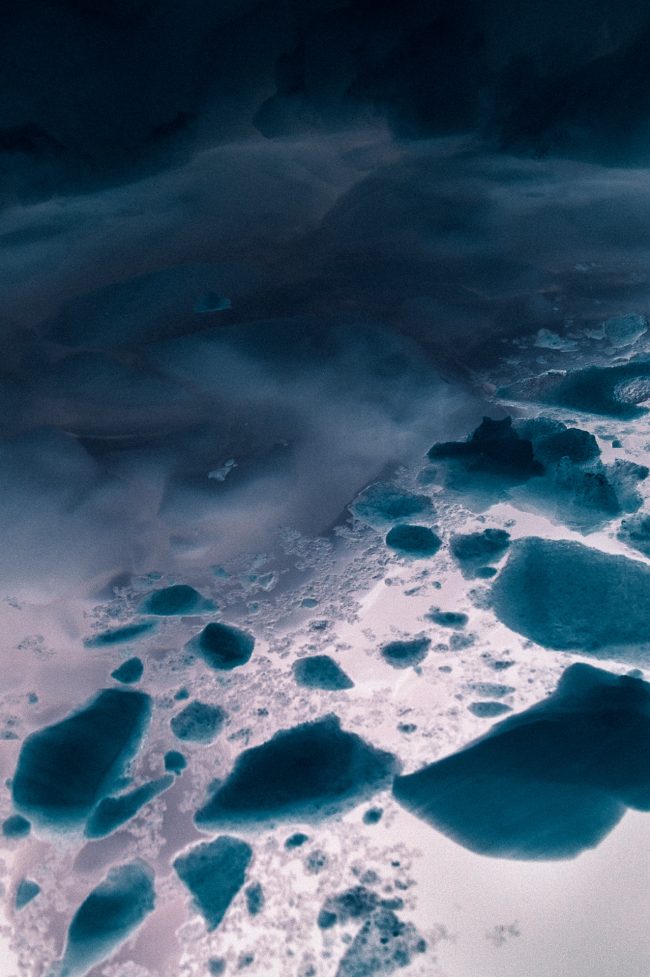

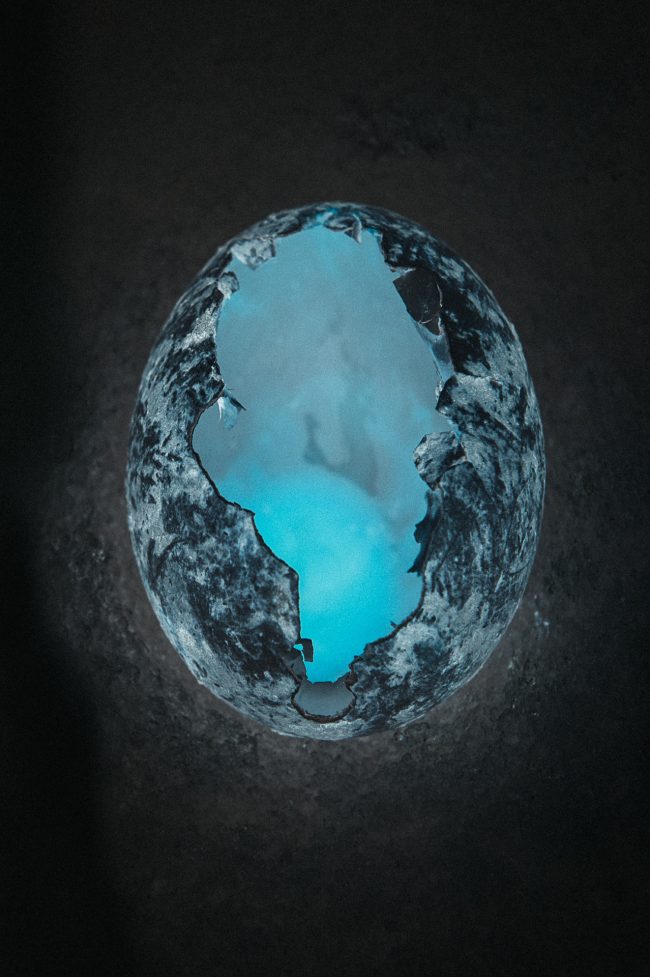

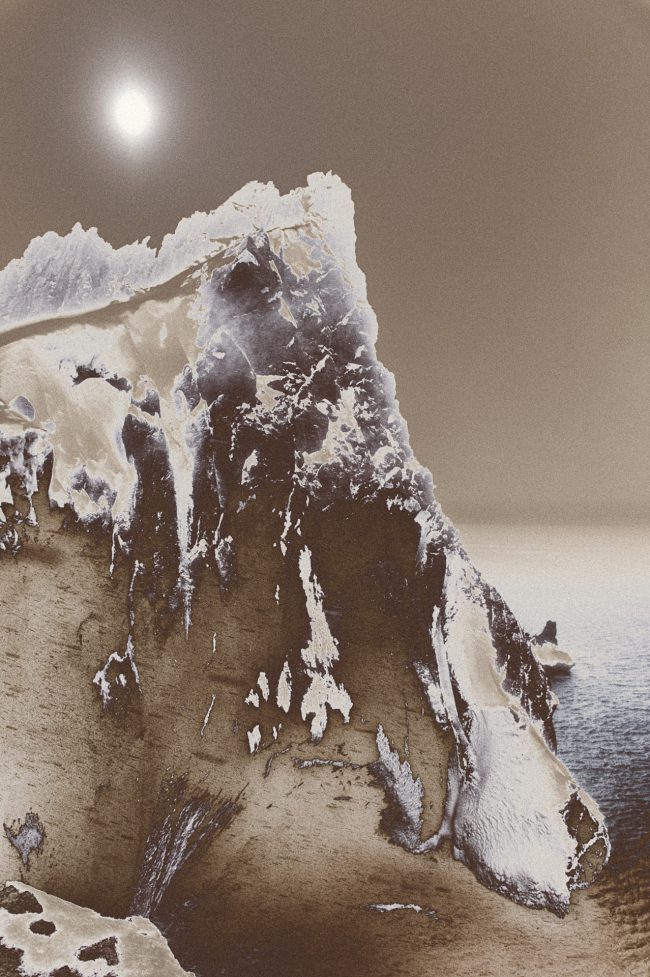

Il est un endroit sur terre où l’humain n’est pas indigène : le continent Antarctique. Dans ce territoire d’excès et d’effacement, la frontière entre le vivant et la matière devient poreuse. Le plus grand désert du monde apparaît saturé de présences. Photographier, c’est alors tenter de comprendre ce que la glace retient — les empreintes fragiles de la vie, la mémoire d’un monde en mutation, et le pressentiment d’un basculement global. La lumière, habituellement synonyme de révélation, devient ici un instrument d’effacement. Inverser la photographie, en la retournant contre elle-même, s’approcher de ce moment où le réel s’altère, où la matière se défait. L’image peut alors devenir témoin d’un monde dont les équilibres se dissolvent, traduisant la perte de repères, la mutation du regard face à un environnement qui se dérobe.

Il s’agit d’instaurer une forme d’étrangeté, un espace d’expérimentation du regard vers une vision animale, minérale, climatique. Entre science et mythe, observation et hallucination, le paysage antarctique devient ici autant un laboratoire du réel qu’un espace mental, un miroir où l’humanité se doit d’observer sa propre disparition possible.